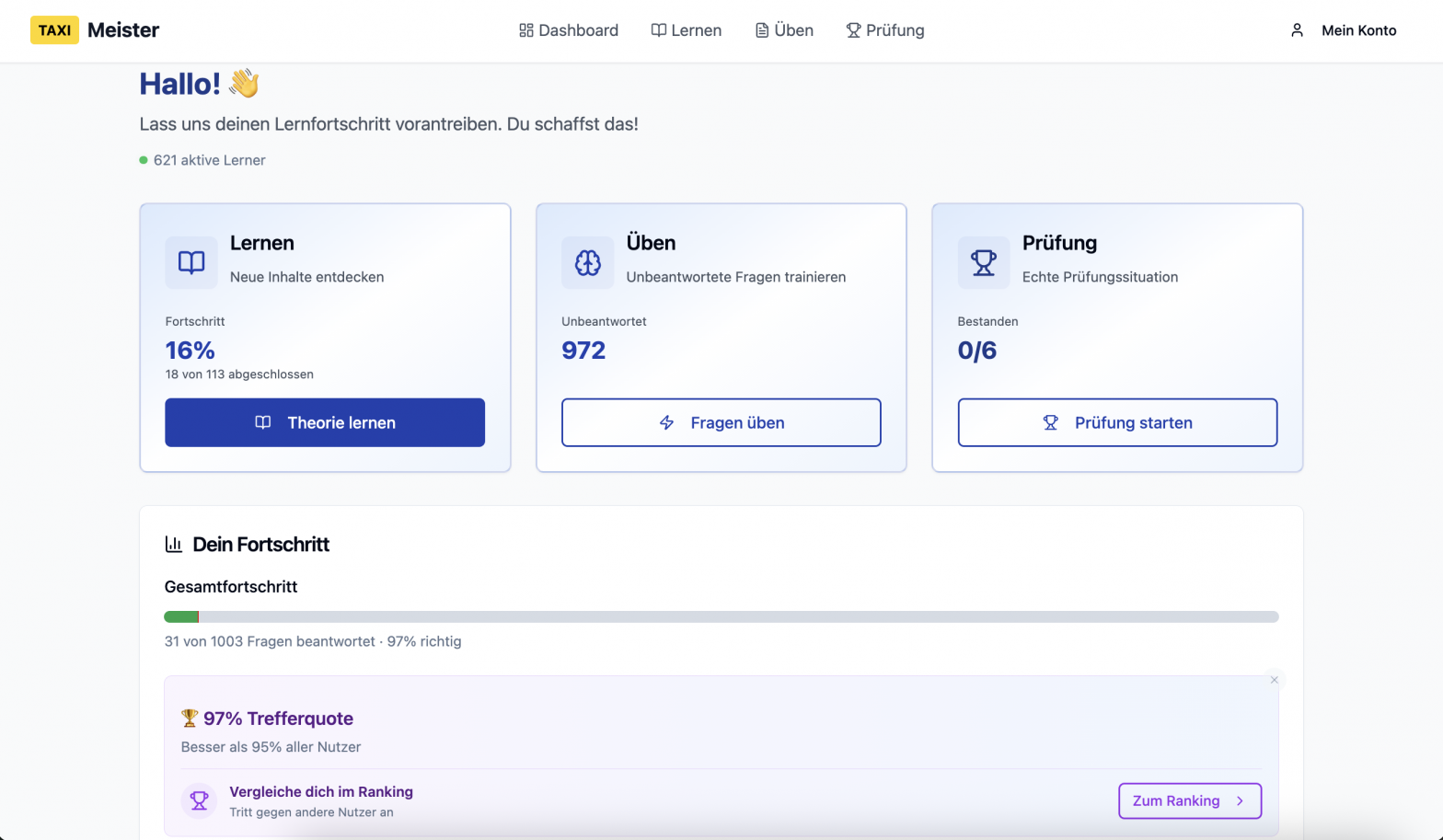

-

Schnell und pünktlich: Auf 3.000 km Strecke verbinden Züge in Höchstgeschwindigkeit die Metropolen Japans.

-

Umweltfreundlich reisen: Weniger Inlandsflüge, geringere Emissionen – dank energieeffizientem Hochgeschwindigkeitsnetz.

-

Vorbild weltweit: Japan zeigt, wie nachhaltige Mobilität ohne Auto funktionieren kann

Japans Shinkansen, auch als „Bullet Train“ bekannt, ist seit seiner Einführung im Jahr 1964 ein Symbol für Effizienz, Pünktlichkeit und technologische Exzellenz. Doch welche Rolle spielt der Shinkansen für die Mobilität in Japan, und welche Auswirkungen hat er die Menschen und die Umwelt?

Ein Netz, das Japan verbindet

Das Shinkansen-Netz erstreckt sich über nahezu 3.000 Kilometer und verbindet die wichtigsten Städte Japans von Norden nach Süden. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 320 km/h ermöglicht es schnelle Verbindungen zwischen Metropolen wie Tokio, Osaka, Kyoto und Fukuoka. Obwohl jährlich über 150 Millionen Passagiere mit dem Shinkansen reisen, liegt die durchschnittliche Verspätung pro Zug bei lediglich 18 Sekunden. In Japan gilt ein Zug bereits als verspätet, wenn er eine Minute später als geplant ankommt.

Nachhaltigkeit und Effizient

Der Shinkansen ist nicht nur schnell und sicher, sondern auch umweltfreundlich. Durch sein geringes Gewicht verbraucht er weniger Energie als schwerere Modelle und belastet die Schieneninfrastruktur weniger, was eine einfachere und kostengünstigere Wartung ermöglicht. Der Ausbau des Hochgeschwindigkeitszugnetzes hat dazu beigetragen, den Inlandsflugverkehr in Japan zu reduzieren, was die CO₂-Emissionen weiter senkt.

Die Effizienz und Bequemlichkeit des Shinkansen haben außerdem dazu geführt, dass viele Japaner auf den Besitz eines eigenen Autos verzichten, insbesondere in städtischen Gebieten. Dies trägt zur Verringerung von Verkehrsstaus und zur Entlastung der städtischen Infrastruktur bei.

Lehren für die Mobilität weltweit

Der Erfolg des Shinkansen dient als Vorbild für viele Länder wie China, Frankreich und Deutschland, die Hochgeschwindigkeitszüge als nachhaltige Alternative zum Straßen- und Luftverkehr betrachten. In Deutschland könnte man sich jedoch einiges vom japanischen Modell abschauen. Obwohl das ICE-Netz ebenfalls weitreichend und schnell ist, sind die Züge hier nicht so häufig pünktlich und effizient wie der Shinkansen, was hauptsächlich an der gemischten Nutzung der Gleisinfrastruktur (hochgeschwindigkeits- und konventionelle Strecken) und den älteren Zügen liegt. Die durchschnittlichen Verspätungen und die hohen Kosten für den Ausbau und die Wartung der Infrastruktur offenbaren noch Verbesserungspotential. Ein Vorbild wie der Shinkansen könnte daher auch in Deutschland dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit des Schienenverkehrs deutlich zu steigern.